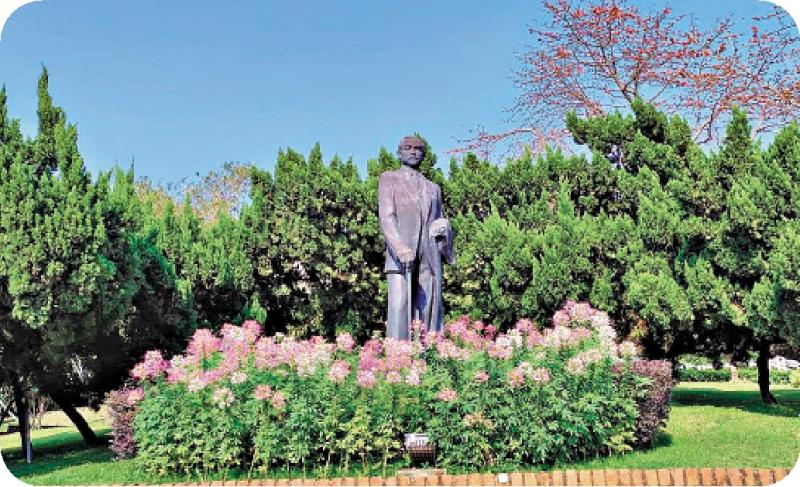

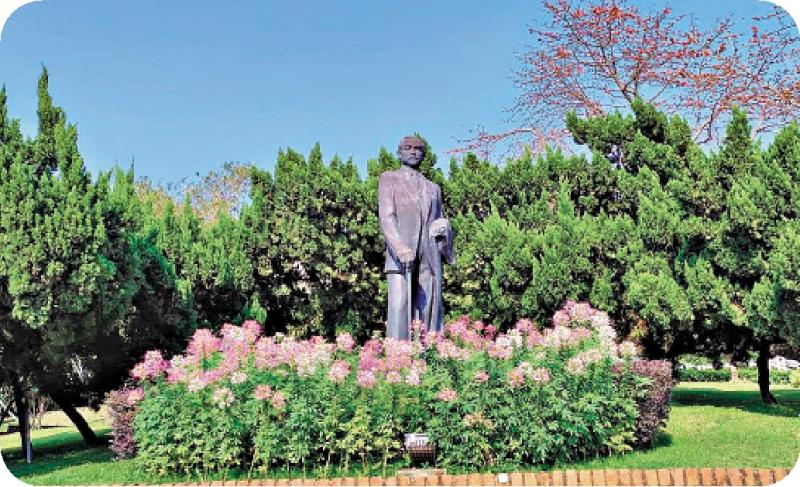

圖:澳門紀(jì)念孫中山市政公園一景�。

孫中山先生是中國(guó)近代民主革命的先驅(qū)����,他的一生與澳門有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系����。這座中西文化交融的濱海小城����,不僅是孫中山青年時(shí)期思想啟蒙的搖籃���,更是他革命實(shí)踐的重要起點(diǎn)。而今日的澳門�,作為“一國(guó)兩制”的成功典范,在繼承孫中山精神遺產(chǎn)的同時(shí)���,正以獨(dú)特的歷史紐帶作用推動(dòng)著兩岸關(guān)系的和平發(fā)展�����。尤其是澳門回歸祖國(guó)后的繁榮穩(wěn)定�,為臺(tái)灣同胞展現(xiàn)了“一國(guó)兩制”的生動(dòng)實(shí)踐�,更在促進(jìn)兩岸民心相通、深化青少年交流方面探索出創(chuàng)新路徑����。

澳門是西學(xué)東漸的歷史前哨,自十六世紀(jì)開埠以來(lái)���,便是中國(guó)最早接觸西方文明的窗口���。葡萄牙人帶來(lái)的不僅是貿(mào)易與宗教,更開啟了中西文化的深度碰撞。一八三九年馬禮遜學(xué)堂在澳創(chuàng)辦����,成為中國(guó)第一所西式學(xué)校,容閎���、黃寬等首批留學(xué)生從這里走向世界�����;一八二二年創(chuàng)刊的國(guó)境內(nèi)首份外文報(bào)紙《蜜蜂華報(bào)》以及一八三九年林則徐組織創(chuàng)辦的《澳門新聞紙》,將啟蒙思想傳入嶺南�����。這種獨(dú)特的文化土壤����,為近代中國(guó)培育了第一批“開眼看世界”的知識(shí)分子群體。

澳門帶給孫中山首次文明碰撞體驗(yàn)�����。一八七八年�,十三歲的孫中山從澳門碼頭啟程赴夏威夷求學(xué),首見“大海之浩瀚”。臨行前�����,他在風(fēng)順堂街的圣若瑟修院圖書館研讀《幾何原本》葡語(yǔ)譯本�,這種對(duì)西方科學(xué)體系的直觀接觸,奠定了他“借西學(xué)以革新”的思想基調(diào)�。在檀香山意奧蘭尼學(xué)院,他系統(tǒng)學(xué)習(xí)西方政治制度與自然科學(xué)�,課堂上的《獨(dú)立宣言》與實(shí)驗(yàn)室的顯微鏡共同塑造了他的世界觀。這段經(jīng)歷讓他深刻認(rèn)識(shí)到:“歐洲富強(qiáng)之本�����,不盡在船堅(jiān)炮利����,而在于人能盡其才,地能盡其利���,物能盡其用�����,貨能暢其流�����?���!?/p>

澳門也是改革思想的實(shí)驗(yàn)場(chǎng)域。澳門作為中西制度并存的特殊空間����,成為近代改革思想的孵化器。鄭觀應(yīng)在此完成的《盛世危言》�����,首次系統(tǒng)提出“商戰(zhàn)救國(guó)”理念����;何啟����、胡禮垣在《新政真詮》中倡導(dǎo)的議會(huì)制度構(gòu)想,直接影響了孫中山的民權(quán)思想����。一八九二年孫中山在鏡湖醫(yī)院行醫(yī)期間�,既采用西醫(yī)外科技術(shù)����,又保留中藥配伍療法,這種兼容并蓄的實(shí)踐����,正是澳門文化特質(zhì)在其改革思想中的具體投射。

孫中山在澳門的社會(huì)改革嘗試����,是他制度創(chuàng)新的早期實(shí)踐,為其政治思想提供了現(xiàn)實(shí)注腳�����。他在鏡湖醫(yī)院推行董事會(huì)管理制度���,將慈善捐款明細(xì)公開展示�,這種公開透明的運(yùn)作方式����,成為后來(lái)“民權(quán)主義”的雛形?��!剁R海叢報(bào)》中提出的“教育救國(guó)”“實(shí)業(yè)興邦”等主張���,亦在辛亥革命后的《建國(guó)方略》中得到延續(xù)����。

澳門現(xiàn)存二十七處孫中山相關(guān)遺址構(gòu)成獨(dú)特的歷史網(wǎng)絡(luò)����。孫中山紀(jì)念學(xué)校自創(chuàng)立以來(lái),始終堅(jiān)持“博愛.奮進(jìn)”的校訓(xùn)����,將《建國(guó)大綱》編入公民教育課程;紀(jì)念孫中山市政公園的孫中山銅像每年吸引逾十萬(wàn)訪客�,其基座上“天下為公”的鎏金大字,成為澳門青少年成人禮的宣誓地標(biāo)����。我們應(yīng)該啟動(dòng)“孫中山在澳門”數(shù)字博物館項(xiàng)目�����,通過(guò)VR技術(shù)重現(xiàn)一八九三年中西藥局的革命場(chǎng)景���,將文化遺產(chǎn)當(dāng)代活化�。

在兩岸關(guān)系史上,澳門多次發(fā)揮特殊中介作用���。二○○五年兩岸春節(jié)包機(jī)協(xié)商�、二○○八年“三通”協(xié)議預(yù)備會(huì)談���,均以澳門為秘密磋商地點(diǎn)�����。這種以民間機(jī)構(gòu)(澳門臺(tái)商聯(lián)誼會(huì))為平臺(tái)�����、以民生議題為切入的協(xié)商模式����,既規(guī)避了政治敏感�,又切實(shí)解決問(wèn)題,被學(xué)者稱為“澳門模式”���。其核心邏輯與孫中山“知難行易”的實(shí)踐哲學(xué)一脈相承����,形成了“澳門模式”的政治智慧。

澳門回歸祖國(guó)二十五年來(lái)���,本地生產(chǎn)總值增長(zhǎng)五點(diǎn)三倍����,人均GDP躍居世界第二����,在忠誠(chéng)守護(hù)中華傳統(tǒng)文化的同時(shí),保留了葡式碎石路與土生葡人美食等文化遺產(chǎn)�。這種“既保有自己錢包,又留住文化鄉(xiāng)愁”的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)���,通過(guò)“澳門臺(tái)灣周”等交流活動(dòng)向島內(nèi)民眾傳播�。統(tǒng)計(jì)顯示����,百分之八十四的臺(tái)灣訪澳游客表示“親眼所見顛覆了對(duì)‘一國(guó)兩制’的想像”,認(rèn)為澳門是“一國(guó)兩制”的成功實(shí)證�。

澳門應(yīng)該創(chuàng)新青少年交流的實(shí)踐�,在兩岸青年融合方面構(gòu)建多層次平臺(tái):開展教育合作���,澳門的大學(xué)與臺(tái)灣高校建立“姊妹學(xué)校”關(guān)系�,接收臺(tái)生就讀,舉辦“中國(guó)歷史文化沉浸營(yíng)”讓臺(tái)生實(shí)地考察港珠澳大橋等國(guó)家工程����;提供創(chuàng)業(yè)支持,在橫琴“澳門青年創(chuàng)業(yè)谷”設(shè)立臺(tái)灣專區(qū)����,為臺(tái)青創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)提供跨境辦公服務(wù);提供更多文化體驗(yàn)����,澳門社團(tuán)打造“孫中山足跡研學(xué)路線”,組織兩岸青年重走鏡湖醫(yī)院─議事亭前地─陸毅公社舊址�����,在歷史場(chǎng)景中深化國(guó)家認(rèn)同����。

澳門要發(fā)揮中西文化交融優(yōu)勢(shì),創(chuàng)新對(duì)臺(tái)交流形式,成為民心相通的柔性力量���。媽祖文化旅游節(jié)邀請(qǐng)臺(tái)灣宮廟共祭�����,舉辦“兩岸一家親”音樂(lè)會(huì)實(shí)現(xiàn)臺(tái)北─澳門實(shí)時(shí)合唱�,這些活動(dòng)巧妙避開政治爭(zhēng)議����,從共同信仰與藝術(shù)審美切入增進(jìn)情感聯(lián)結(jié)。

孫中山曾斷言�,中國(guó)是一個(gè)統(tǒng)一的國(guó)家,這一點(diǎn)已牢牢地印在我國(guó)的歷史意識(shí)之中�。澳門的故事印證了這種歷史意識(shí)的當(dāng)代轉(zhuǎn)化──通過(guò)“一國(guó)兩制”的制度彈性、文化根脈的情感張力和青年交流的代際傳承�,為兩岸統(tǒng)一積累深層共識(shí)。為此�����,澳門可從三個(gè)維度深化兩岸紐帶:一是構(gòu)建“記憶共同體”�����,籌建“兩岸四地孫中山文獻(xiàn)數(shù)據(jù)中心”,整合南京中國(guó)第二歷史檔案館���、臺(tái)北中山紀(jì)念館等資源;二是打造“未來(lái)實(shí)驗(yàn)室”:在深合區(qū)設(shè)立“兩岸融合發(fā)展示范區(qū)”�����,試點(diǎn)臺(tái)灣同胞同等享受醫(yī)療���、購(gòu)房等民生待遇�����;三是培育“青年使者團(tuán)”����,選拔兩岸優(yōu)秀青年參與澳門世界遺產(chǎn)保護(hù)�����、中葡平臺(tái)建設(shè)等國(guó)家戰(zhàn)略項(xiàng)目�。

從十六世紀(jì)成為中國(guó)開眼看世界的首扇明窗���,到孫中山在此汲取中西文明精華孕育革命思想����;從百年前《鏡海叢報(bào)》發(fā)出變革先聲,到今天“一國(guó)兩制”綻放絢麗蓮花�����,澳門的特殊歷程證明:文明的對(duì)話與制度的創(chuàng)新���,始終是推動(dòng)民族復(fù)興的核心動(dòng)力���。澳門正如一座跨海大橋,以其歷史厚度消解現(xiàn)實(shí)隔閡�,以文化共鳴融化政治堅(jiān)冰,以青年攜手照亮統(tǒng)一前路����。在這里,歷史照進(jìn)現(xiàn)實(shí)����,現(xiàn)實(shí)啟示未來(lái)──當(dāng)兩岸同胞共同追尋孫中山“振興中華”的未竟理想時(shí),民族復(fù)興的完整拼圖必將圓滿呈現(xiàn)���。

京公網(wǎng)安備11010502037337號(hào)

京公網(wǎng)安備11010502037337號(hào)